2月11日上午,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式,首台超大型商用电化学储能系统Megapack下线。这是特斯拉在临港集团旗下临港产业区投建的第二座超级工厂,也是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂。工厂于2024年5月开工建设,用时仅7个月实现竣工,再度刷新了“特斯拉速度”和“上海速度”。

临港集团全力当好临港新片区开发建设的主力军,争做一流园区创新生态的集成服务商和总运营商,按照“链主+配套”打造新能源、智能网联汽车等产业集群。特斯拉储能超级工厂的落户,正是临港集团园区以企业感受度为导向、全力当好企业“金牌店小二”和“最佳合伙人”的最佳例证。临港集团及下属临港产业区公司将以此次特斯拉储能超级工厂投产为契机,继续深化与特斯拉等龙头企业的合作,携手共进,共同推动新能源产业高质量发展,为构建绿色低碳的能源体系、实现可持续发展目标贡献力量。

临港产业区公司党委书记、董事长刘铭,总经理王麟出席仪式。

六年前,当特斯拉整车超级工厂在上海投产交付,国产Model 3直接搅动了当时国内的汽车生态,加速了中国汽车电动化转型。

人们都在期待,这座新的储能工厂是否将复制特斯拉整车超级工厂的“鲶鱼效应”,但这次的情况可能有些不同。

如果说2019年,特斯拉整车超级工厂落地上海是“鲶鱼入局”,那么这一次储能超级工厂的再次落地,则是特斯拉与上海的“双向奔赴”。

特斯拉储能按上“中国引擎”

与很多人的印象不同,在特斯拉创始人兼CEO马斯克的眼中,特斯拉不是一家电动车公司,而是一家能“创造可持续能源文明”的公司。

为了实现这个目标,马斯克制定了一个庞大的“宏图计划”(Master Plan),至今已实施近20年。这组计划的第一章、第二章都致力于拓展电动汽车,而刚刚展开的第三章则把重点转向了完全可持续能源。

不难看出,特斯拉正将更多资源投向其能源业务领域。未来,太阳能和储能产品将成为特斯拉新的增长引擎。

特斯拉的这种探索已经开始初见成效。1月30日,特斯拉发布其2024年财报,其储能业务全年装机量达到31.353吉瓦时,较上一年度同比增长114%,且毛利率为26.17%,已经领先于电动汽车毛利率的表现。

仪式现场,特斯拉能源与充电业务副总裁麦克·斯耐德表示,随着新市场的开拓和储能产品的需求增长,Megapack的供应受到了产能的限制。储能投资运营商美克生能源总裁刘双宇对记者表示,目前海外市场的储能需求基本上是市场驱动,因为很多地区的风、光资源发达,可再生能源加上一套储能系统的价格,已经比电网用电更具竞争力。

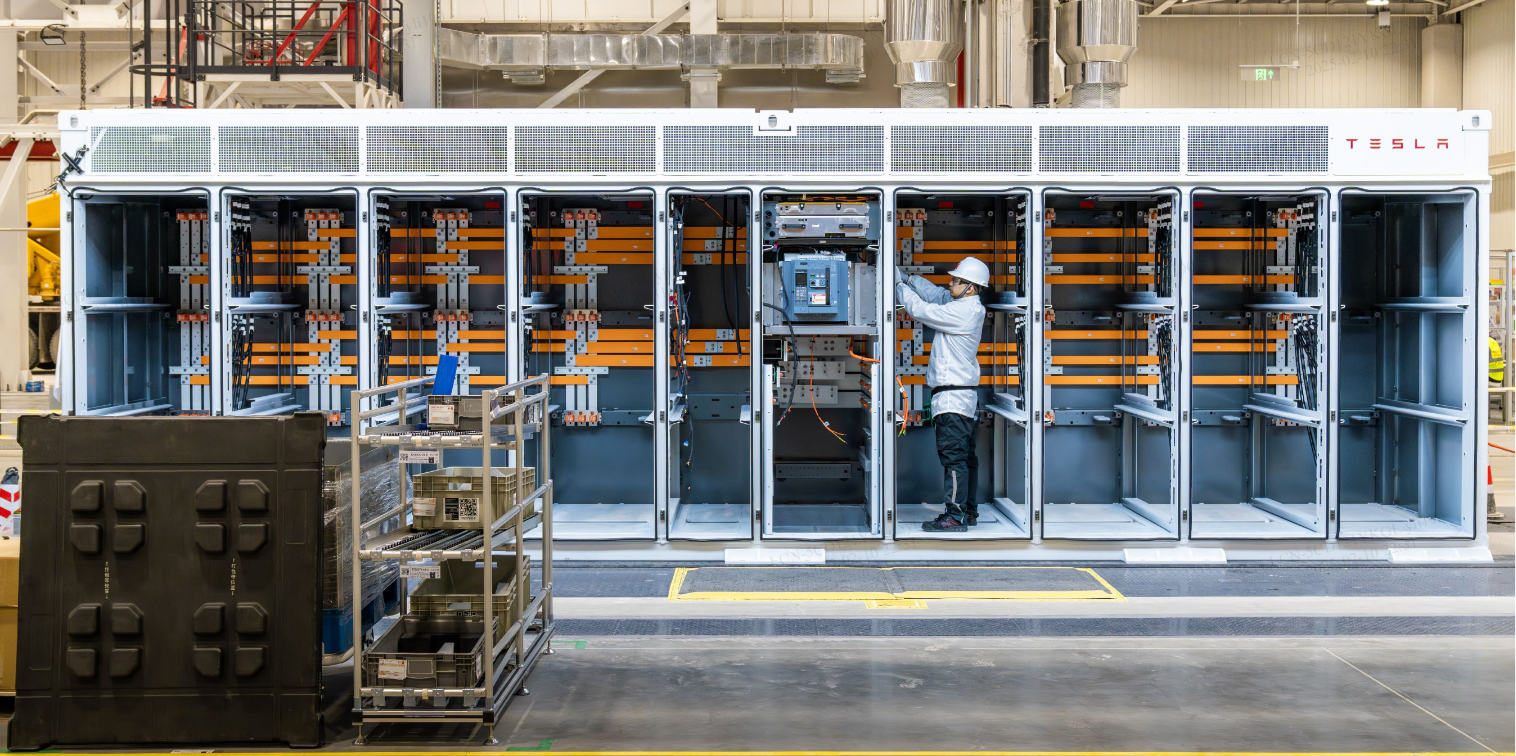

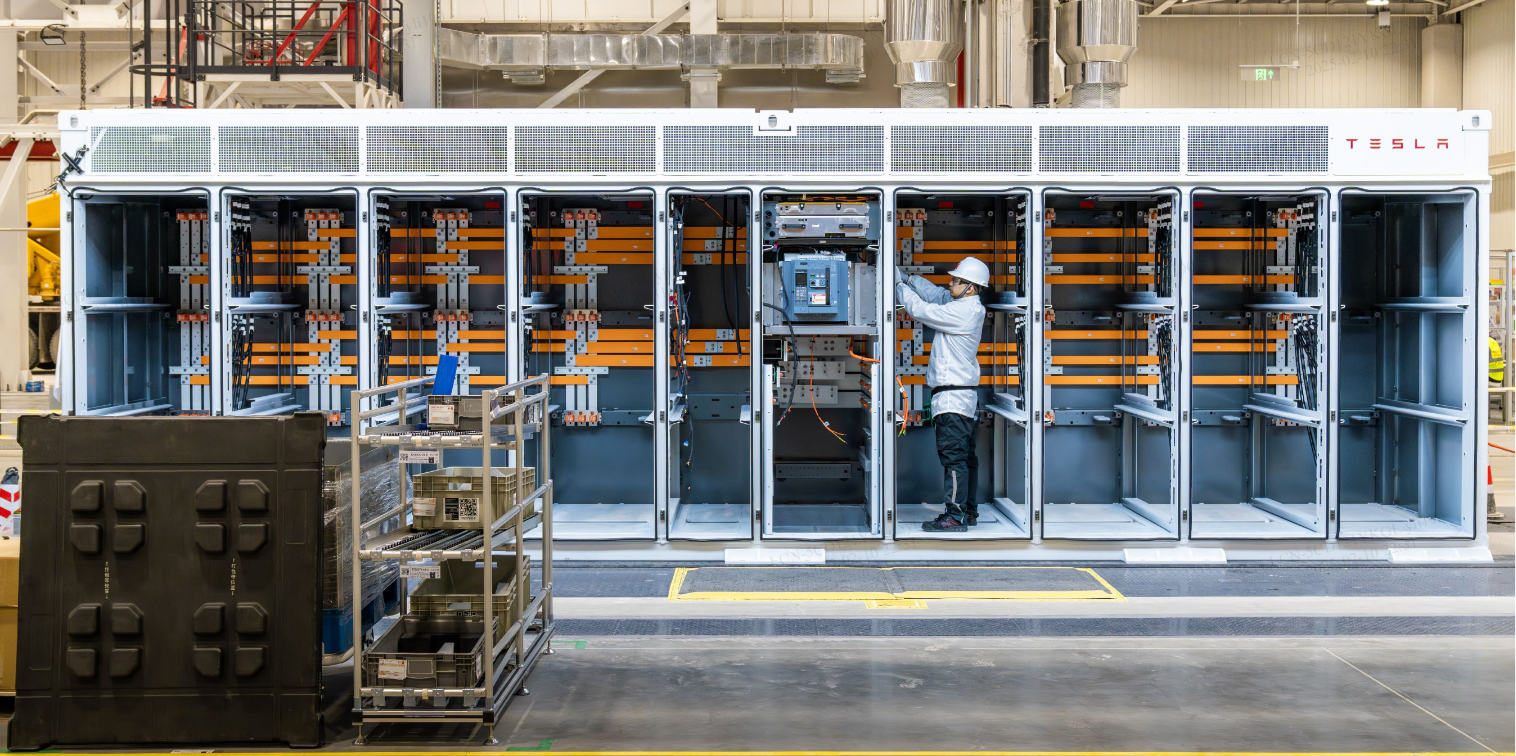

▲特斯拉Megapack内部结构照片,这是一种大型商用电化学储能设备。

储能产品利润率不断攀升,海外需求又紧俏,特斯拉的当务之急是提高产品产量。根据特斯拉官方披露信息,本次投产的上海储能超级工厂规划年产能在1万台,储能规模近40吉瓦时。

40吉瓦时是什么概念?电力行业资深人士武广富告诉记者,目前中国每年新增储能装机量大约在50吉瓦时,全球新增装机量在200吉瓦时,所以特斯拉储能工厂的规划产能体量是很大的。

麦克·斯耐德表示,上海储能超级工厂将于今年一季度开始产能爬坡,预计2025年特斯拉储能产品装机量将实现至少 50%的同比增长,同时将展开下一代产品的研发。

产能的巨大增长,不仅将支撑特斯拉储能业务的快速发展,更会将中国推向全球储能产业链的核心位置。据公开报道,特斯拉已与日本金融服务集团欧力士达成合作,将为目前日本规模最大的储能设施提供产品。不少市场人士推测,特斯拉日本订单的产品就将从上海超级工厂生产。

依托上海临港的区位优势和港口优势,未来特斯拉会将产品辐射至亚太乃至全球市场。

上海速度”再突破

特斯拉在上海新建一座超级工厂,很容易让人回想起六年前特斯拉刚刚牵手上海的场景。

2019年,特斯拉Model 3在全球汽车界崭露头角,但彼时美国本土工厂的产能却跟不上节奏。关键时刻,上海与特斯拉达成合作,用“当年开工、当年竣工、当年投产”的速度震惊了世界。

此后,上海超级工厂又以超95万辆的年产量,成为特斯拉电动车的全球制造中心,把特斯拉送上了电动车销量排行榜榜首的宝座。

现如今特斯拉储能业务的境遇和六年前的电动车十分相似,所以这一次,特斯拉再次想到了上海临港。

特斯拉选择落在上海的理由很多,除了前文提及的港口,上海本身开放与务实的商业氛围也给特斯拉留下了深刻的印象。这次储能超级工厂从开工到建设再到投产只用时9个月,再次刷新了整车超级工厂的投产纪录。

“特斯拉速度” 的背后秘诀仍是“上海速度”。临港新片区管委会高科处副处长奚涛介绍,特斯拉上海储能超级工厂项目应用了临港新片区在工程建设领域彼时创新推出的“项目服务包”机制。具体来说,就是针对项目视角和特定场景将全套服务体系前置嵌入到审批启动前,把企业端、政府端的事项都塞进一个“包”,大幅降低企业获得信息的时间和学习成本。

但即使有服务包,具体建设过程中,企业仍会遇到形形色色的问题,特斯拉也不例外。奚涛提到,储能工厂选址特殊,呈三面环水地形。紧邻工厂西侧,一条南奉界河将工厂与外部道路隔离开来,且根据最初的市政规划,两者之间并没有桥连接。如要修改规划,补建桥梁,仅审批流程可能要走一年之久。

考虑到工厂体量大,工人众多,人行通道、车行通道、货运通道均不可少,临港管委会复制了5年前特斯拉工厂建设过程中类似问题的解决方案,把桥的建设纳入到水利基建项目中去,既不需要重新修订规划,又能满足企业对通行的需求,由此修建了两座跨河桥梁,保障工厂建设的进度。

为帮助企业快速投产,人才保障也要跟上。储能工厂建设过程中,临港管委会还统筹了整车超级工厂的蓝领公寓,满足2000多名储能工厂员工的安居需求。同时还定制了公交接驳班线,计划在储能工厂投产后根据实际需求投入运营,为企业员工通勤提供便利。

在投产仪式现场,临港新片区党工委副书记吴晓华现场再次给出三个承诺,第一是推进临港将创造更好的条件帮助特斯拉开拓国内外市场,加快储能应用在临港的落地;第二是加速打造临港储能产业生态;第三是创造更加有利于人才发展的环境,让特斯拉员工在临港发展的更顺心、更安心。

一场全球能源转型的“双向奔赴”

不同于2019年特斯拉落地上海为中国汽车界带来的“鲶鱼效应”,今天中国的储能产业并不逊色于国外任何一个国家。

尽管上海本地没有大型的电化学储能制造商,但上海的新型储能产业并不弱。“上海储能研发力量强大,有着很深的研究基础,比如说在新型储能领域中,上海空间电源研究所就是国内最早一批从事固态电池研发的机构。”武广富说。

同时,上海背靠的长三角,有着全世界最完整的储能产业链之一。刘双宇说,特斯拉通过在上海建厂,依托国内供应链强大的技术和价格优势,可以有效建立在国际市场的核心竞争力,帮助储能制造各方面成本下降。

此外,上海的工商业储能应用潜力巨大,这也为特斯拉储能工厂留下了更多本土发展的想象空间。刘双宇介绍,上海经济发展水平高,工业园区众多,工商业储能应用场景丰富,同时上海对周边地区的辐射带动能力也很强。“上海汇集了许多大企业总部,它们在其他地区有着众多制造基地。储能工厂立足上海,也可以和这些企业加强合作。这是上海在工商业储能应用方面的绝对优势。”

就在临港,也有大量的储能产品应用场景,如工厂、数据中心、算力中心等。奚涛透露,目前已有不少本土数据企业提出要与特斯拉储能工厂合作,管委会也在积极牵线搭桥,让近水楼台的优势发挥乘数效应。“这些应用场景不仅有助于特斯拉向全球市场推广储能产品,双方也能在合作中实现更大的利益共赢。”

所以说,这次特斯拉与上海的合作实际上是一场能源转型的“双向奔赴”——特斯拉需要上海的产业链优势,上海也希望储能工厂能与本地汽车、能源产业形成协同。

一方面,特斯拉凭借在整车领域的标准化生产理念和制造经验,可以在储能产品集成、封装领域形成优势,有望带动临港、奉贤储能产业发展,激励本土新能源行业加大研发投入,优化技术、安全和成本等方面的表现。

另一方面,储能工厂的落地,也将提升本地产业链的韧性和抗风险能力,推动临港从“汽车城”向“能源枢纽”转型。“比如,以往大体量的产业集群只服务汽车这一种终端产品,导致汽车市场的波动容易对本地的汽车产业链形成冲击。储能工厂投产后,产业集群就能同时服务另一种终端,实现更好的稳定性。”奚涛说。

特斯拉与上海的双向奔赴,本质上是跨国企业与国际都市以开放姿态拥抱彼此。当Megapack的白色集装箱从临港码头启航,运往日本、澳洲或世界其他地区时,人们看到的不仅是一台台储能设备,更是一个个关于创新、信任与共赢的东方故事。

来 源:《解放日报》、上观新闻、《上海证券报》、临港集团